O algorítimo é mais embaixo [UOL]

Como a promessa de liberdade da internet resultou em invasão de privacidade e ameaças à democracia.

Reportagem Tatiana Dias. Direção de Arte: Solenn Robic e Marcelo Gerab

Publicado originalmente aqui

Foram 1406 horas de monitoramento no Facebook. O suficiente para saberem que eu não tenho religião, não frequento academias e prefiro roupas confortáveis a estilosas. Também fui classificada como extrovertida, aberta a mudanças, competitiva e levemente impulsiva. Encontraram desafetos e descobriram interesses. Nenhuma dessas informações foi cedida conscientemente. Elas foram resultado de uma coleta de dados invisível, incessante, dentro do Facebook, e depois organizadas numa extensão para o navegador Chrome chamada Data Selfie.

O projeto foi criado em 2017 pela pesquisadora Hang Do Thi Duc. Enquanto cursava o mestrado, ela descobriu que, com um código, era possível saber se uma pessoa clicava em algo, movia o mouse, rolava a tela ou digitava. “Isso mudou a forma como eu navegava na internet”, conta. “O meu uso do Facebook começou a ficar estranho. Ficou claro para mim que ‘eles realmente sabem o que está na minha mente'”.

Então, em vez de ser rastreada pela plataforma, ela preferiu rastrear a si própria. Criou o Data Selfie como um autoexperimento, mas o projeto se tornou um laboratório de conscientização sobre privacidade, que faz a mesma leitura e previsões que o Facebook faria sobre você. “Eu fiquei muito surpresa com o quanto os resultados são precisos”, afirma. “Apenas pense no tempo todo em que você ficou dando dados para o Facebook”, completa a pesquisadora.

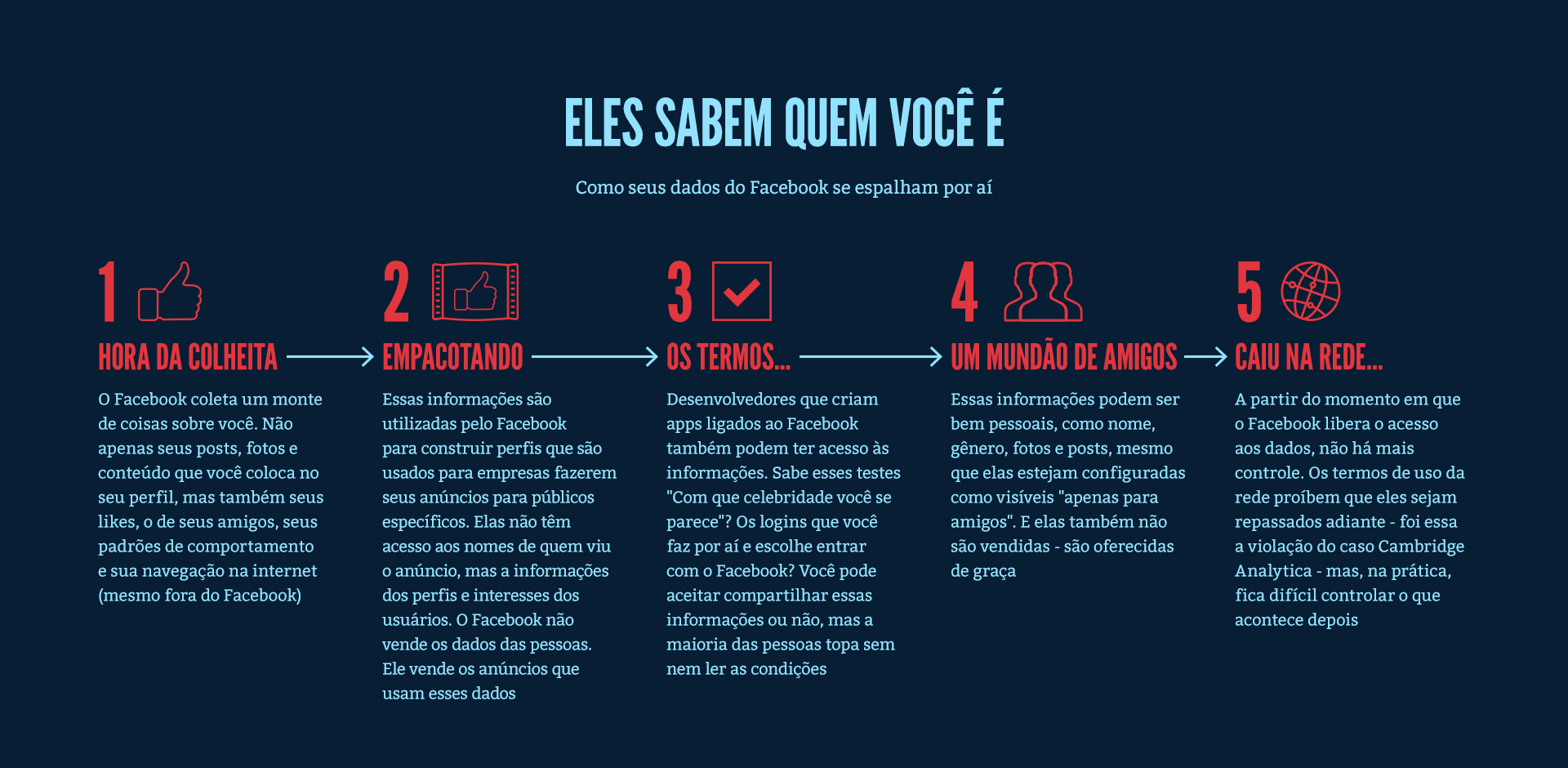

O modelo de negócios da rede social está em xeque desde que veio à tona o vazamento de dados para a consultoria de marketing político Cambridge Analytica, que levou o mundo inteiro a reconhecer: existe um problema sério de privacidade na maneira como as redes sociais usam a gente (e não necessariamente em como nós as usamos).

O pesquisador Alexander Kogan criou um teste de personalidade no Facebook, recolheu dados comportamentais de 87 milhões de pessoas e os vendeu para a Cambridge Analytica e para outras consultorias. A ideia era traçar perfis detalhados para identificar pessoas mais vulneráveis a mudar de opinião – portanto, mais suscetíveis a anúncios apelativos ou fake news com fins políticos. A consultoria foi contratada pelas campanhas bem-sucedidas a favor do Brexit, no Reino Unido, e na eleição de Donald Trump, nos EUA.

“Até mesmo quando você apenas rola a tela e consome informação, como eu fazia, você está cedendo seu dados.

Hang Do Thi Duc, criadora do Data Selfie

Quando veio à tona que a consultoria vitoriosa usou informações dos usuários do Facebook sem consentimento, progressistas e democratas ficaram furiosos. E a pressão veio também pelo bolso: o Facebook perdeu US$ 95 bilhões em valor de mercado. Até o Ministério Público do Brasil abriu um inquérito para investigar, já que a empresa tinha um braço no país. O Procon-SP, por sua vez, notificou o Facebook e quer explicações sobre os riscos dos usuários. A empresa estima que 443 mil brasileiros possam ter tido seus dados compartilhados indevidamente. “Isso representa 0,5% das pessoas que podem ter sido afetadas no mundo todo”, explicou o Facebook. Quem foi afetado receberá uma notificação na plataforma.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi chamado para depor na Câmara e no Senado dos EUA para esclarecer questões sobre a rede social. Vestindo terno e gravata – uma mudança que não passou despercebida, já que o bilionário é conhecido por usar sempre a mesma calça jeans e blusa preta – e visivelmente abatido, ele reconheceu que a empresa não tomou os devidos cuidados na proteção dos dados dos usuários utilizados por terceiros.

Em dez horas de sabatina, Zuckerberg precisou explicar pontos básicos do funcionamento do Facebook para os parlamentares que claramente não entendiam de internet, mas também foi pressionado. Reconheceu que a empresa errou, que ela não tem concorrente (o que, a grosso modo, configura um monopólio), que monitora a navegação dos usuários mesmo fora do Facebook e que o vazamento foi maior do que o noticiado inicialmente: Kogan vendeu os dados para muitas outras empresas. O caso pode ser o “escândalo do século”, nas palavras de Giovanni Buttarelli, supervisor de privacidade da União Europeia. E nós, segundo ele, “só enxergamos a ponta do iceberg”.

O Facebook tentou, sem sucesso, manter a narrativa de que o erro, no caso da Cambridge Analytica, foi dos desenvolvedores que romperam os termos de uso ao repassar as informações coletadas adiante. Mas essa versão não se sustentou. Isso porque, embora tenha atingido grandes proporções, o caso não é isolado. Também não foi exatamente um “vazamento” – o Facebook permite que desenvolvedores acessem dados pessoais dos usuários nos aplicativos que rodam na plataforma. Todos os apps que são de alguma forma vinculados à rede social coletam dados dos usuários – alguns mais, outros menos.

“A gente sabia que um dia ou outro ia acontecer”, diz Danilo Doneda, professor na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e pesquisador na área de privacidade. “Foi representativo não só do Zuckerberg, mas de toda uma indústria”, completa.

Embora ninguém saiba ao certo se o chamado “microtargeting” (ou seja, anúncios direcionados a perfis bastante específicos) possam, de fato, alterar o cenário eleitoral, sabe-se que esse tipo de segmentação psicológica é bastante eficiente do ponto de vista comercial. “Ficou muito mais fácil aproveitar, inclusive utilizando aspectos subjetivos, inerentes aos sentimentos ou emoções”, diz Yasodara Córdova, programadora e pesquisadora em internet e democracia no Berkman Klein Center, da Universidade de Harvard.

E esse tipo de segmentação é feita, também, no nível econômico – quem demonstra ter mais dinheiro recebe um tipo de anúncio ou conteúdo, quem tem menos vê outros. “Essa lógica impacta porque estratifica ainda mais a sociedade, cerceia o direito de escolha de pessoas que têm menor poder aquisitivo, solidifica preconceitos e politicamente ajuda a transformar a participação política em um ato muito parecido com o de compra.”

MAL-ESTAR DOS ALGORITMOS

Em 2011, o pesquisador bielorusso Evgeny Morozov publicou um ensaio alertando para o perigo de se transformar a internet em um “shopping”, em vez de uma praça pública, o que era a proposta original de seus criadores. Naquela época, as redes sociais não tinham as dimensões que têm hoje e o mundo assistia às possibilidades que elas traziam – a Primavera Árabe foi a mais emblemática delas.

A opinião de Morozov destoou de outros pensadores mais otimistas. Ele dizia que, se as empresas se voltassem para a publicidade, ficariam à mercê daquele setor – a personalização era uma delas.

“Eu acho que se as pessoas soubessem como a web é feita, elas seriam radicalmente contra colocar dados pessoais na mão de plataformas como o Facebook”

Yasodara Córdova, programadora e pesquisadora em internet e democracia no Berkman Klein Center, da Universidade de Harvard

O alerta se tornou quase profecia. A tendência de coletar dados para oferecer uma experiência personalizada se concretizou e se tornou massiva na internet de hoje. E poucos gigantes concentram grande parte dos serviços – e do nosso tempo – online.

“É o fato de ter ocupado, em escala global, um espaço que deveria ser público e aberto, e por consequência, diverso. A empresa mostrou competência em atender o apetite por conveniência e facilidade de uso, especialmente entre os usuários com menor conhecimento sobre a rede e suas possibilidades”, diz José Murilo Júnior, ex-coordenador de Cultura Digital do Ministério da Cultura e gestor do Brasil.gov.br. “Hoje muita gente pelo mundo acha que Facebook e internet é a mesma coisa. Isso é um problema grande”, diz ele. Segundo pesquisa da Fundação Mozilla, hoje 55% dos brasileiros acham que o Facebook é a própria internet.

O Facebook tem atualmente mais de 2 bilhões de usuários. Mais de dois terços deles entram na rede social todos os dias. A taxa de crescimento é de cerca de 18% ao ano. Seu valor de mercado está na casa dos US$ 450 bilhões (mesmo após o escândalo e o prejuízo). O sucesso estrondoso da rede social se deve, principalmente, a dois fatores: a eficiência tecnológica de seus algoritmos, criados e melhorados para gerar interesse e engajamento, e um modelo de negócios que se beneficia justamente disso.

Nossa atenção é um recurso valioso em meio à quantidade de informação disponível na internet – e, quanto mais personalizada a nossa experiência (com algoritmos eficientes), maior a chance de passarmos muito tempo rolando o feed ou interagindo com posts e marcas. Assim, os algoritmos aprendem que tipo de posts retém mais a nossa atenção e passam a priorizar conteúdos semelhantes.

Acabamos consumindo apenas informações parecidas com as nossas, que confirmam a nossa visão de mundo, e nem ficamos sabendo o que acontece do lado de fora. É o que o jornalista Eli Pariser chamou de “filtros-bolha”, em que os usuários só têm acesso a opiniões semelhantes às suas. Nessa lógica, fica mais fácil – e faz mais sentido para os nossos mecanismos cerebrais – compartilhar conteúdos que gerem likes nas nossas redes.

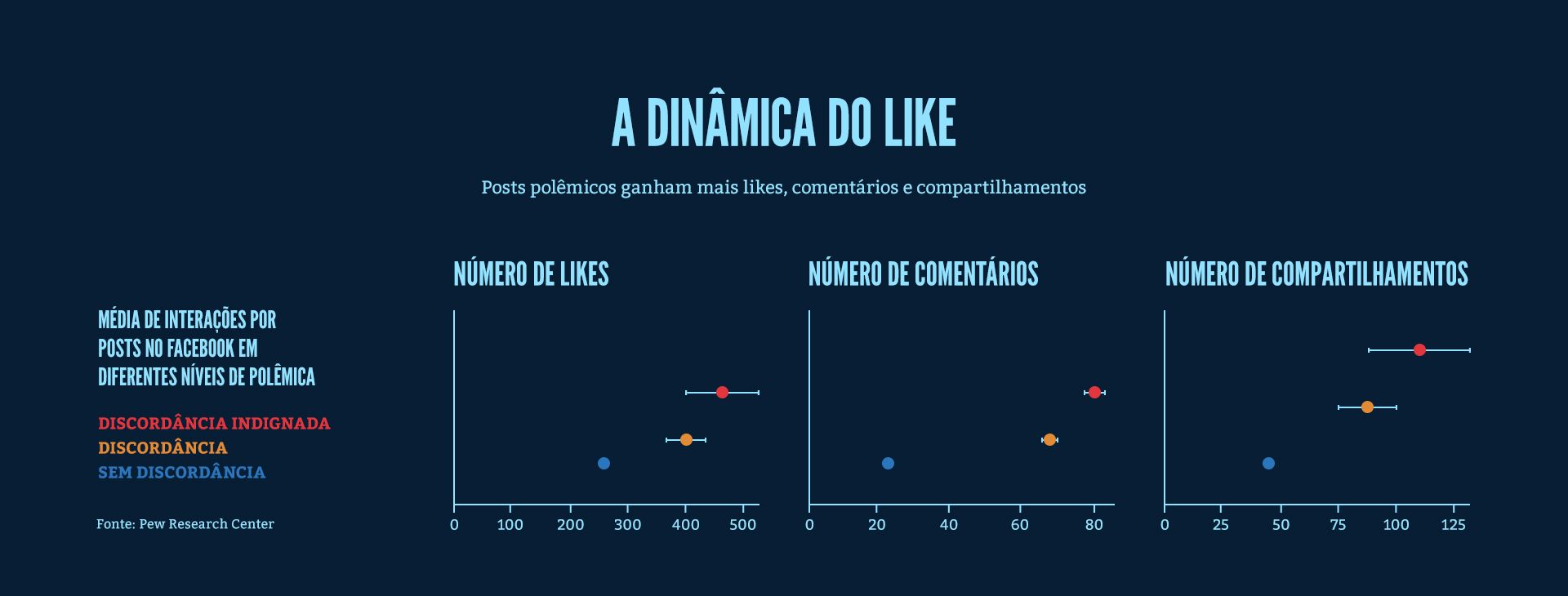

Assim, conteúdos sensacionalistas ou falsos encontram terreno fértil para se espalhar. Em um estudo com 200 mil releases e posts no Facebook de congressistas americanos, o instituto Pew Research Center percebeu que conteúdos que apresentaram “discordância indignada” – ou seja, polêmicos – recebiam três vezes mais comentários e eram duas vezes mais compartilhados do que os outros.

É por isso, também, que notícias falsas se espalham rapidamente. Em uma pesquisa publicada na revista “Science”, pesquisadores do MIT (sigla em inglês para Instituto de Tecnologia de Massachusetts) perceberam que notícias falsas têm 70% mais chance de serem compartilhadas do que as verdadeiras. Isso acontece, segundo os pesquisadores, porque os usuários gostam de passar a sensação que estão “por dentro”. E as notícias falsas são feitas justamente para despertar gatilhos emocionais, que funcionam para prender a atenção e gerar likes.

Grande parte dos detalhes das redes sociais, aliás, são voltados para esse mesmo objetivo: prender a nossa atenção. É a dinâmica do like, que estimula mecanismos cerebrais de recompensa e prazer. “As tecnologias que usamos se tornaram compulsões”, escreve Nir Eyal, autor de “Hooked: How to Build Habit-Forming Products”. É possível falar até em “vício”. Não é acidente que os usuários sintam o tempo todo um impulso de checar as redes sociais atrás de notificações. “Foi exatamente a intenção dos designers.”

“O controle sobre a vida das pessoas afeta o livre-arbítrio e diminui as escolhas possíveis para uma pessoa fazer. E isso está no coração do sistema democrático

Danilo Doneda, professor na Uerj.

“O Facebook tem 14 anos e durante todo esse tempo foi moldando muito a forma como interagimos online. A lógica dos likes e compartilhamentos se tornou massiva por causa dessa plataforma”, diz Joana Varon, mestre em Direito e fundadora da Coding Rights, organização de defesa de direitos humanos na internet. “Isso molda não só a interação online, como também a psicologia humana. O que significa crescer em uma sociedade que busca aceitação não apenas em gestos cotidianos de afeto, mas principalmente em exposição, likes e shares?”, questiona.

Prender a atenção tem um preço. Em um estudo publicado em 2017 no American Journal of Epidemiology, pesquisadores mostraram que o uso do Facebook está relacionado a uma diminuição de 5% a 8% no nível de bem-estar geral dos usuários.

ALÔ, CAPITALISMO DE DADOS

A sofisticação para prender a atenção tem uma razão. O Facebook – e grande parte da internet moderna – tem o seu modelo de negócios baseado na coleta, agregação, análise e monetização de dados dos usuários. É o que pesquisadores chamam de “capitalismo de dados” – ou “capitalismo de vigilância”, na definição da pesquisadora da Universidade de Harvard Shoshana Zuboff. Segundo ela, o Google foi a primeira empresa a perceber, em larga escala, o potencial lucrativo do acúmulo e análise de dados dos usuários para a publicidade.

Zuboff diz que, nessa lógica, as tecnologias usadas para esse fim são feitas para serem muito rápidas e indetectáveis – dessa forma, ficam imperceptíveis para a grande maioria dos usuários. “Assimetrias estruturais de conhecimento e direitos torna impossível para as pessoas tomarem conhecimento sobre essas práticas”, ela escreveu. “Nenhuma experiência do passado nos preparou para essas novas práticas, e há muito poucas barreiras para proteção.” Em uma sociedade competitiva, estressante e estratificada, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes dessas novas ferramentas para se informar e se comunicar.

“O grande acúmulo de dados das corporações a longo prazo podem prejudicar economias inteiras”, diz Yasodara Córdova. Nessa ótica, o escândalo de privacidade do Facebook – e suas consequências – são um sintoma. O problema é maior. “Nós precisamos nos perguntar por que nós permitimos que tanto do espaço público hoje é controlado por empresas privadas”, questiona Wael Ghonim em seu artigo. Ex-líder da Primavera Árabe no Egito, movimento principalmente organizado pela internet e que derrubou o ditador Hosni Mubarak em 2011, Ghonim hoje pesquisa sobre a rede em Harvard e vê com ceticismo os rumos da era digital.

“Agora nós somos todos ratos em um labirinto construído por magos que só respondem aos seus investidores. Se quisermos sair disso, precisamos reconhecer que temos de refazer a internet como uma praça pública, de todos nós”, escreveu Michael Sifry, autor de “The Big Disconnect: Why the Internet Hasn’t Changed Politics” (“A Grande Desconexão: Por que a Internet Não Mudou a Oolítica”, em tradução livre).

É bem conhecida a máxima de que “se você não paga pelo produto, você é o produto”. Quando tudo é grátis, é você que está sendo vendido a anunciantes e desenvolvedores. Mas o cenário fica ainda mais sombrio se essa informações forem cedidas a governos, por exemplo, não muito afeitos a processos democráticos. “Na medida em que tudo que a gente fala ou pensa está sendo registrado, interpretado e utilizado por poucos monopólios para manipular nossas percepções, e que esses monopólios podem ser acionados por Estados para dar acesso a esses dados, a coisa fica complicada. Ainda mais em um momento em que vivemos uma polarização de discursos”, alerta Joana Varon.

Ela lembra, também, que o próprio Estado também tem os seus mecanismos de coleta de dados – alguns deles atrelados a serviços fundamentais, como as eleições com cadastro biométrico. Nos EUA, há a possibilidade de ser obrigatório ceder dados de redes sociais para conseguir visto; na China, cidadãos estão sendo ranqueados (no melhor estilo “Black Mirror”) para ter acesso a crédito e serviços.

“A exposição da intimidade é apenas um aspecto nessa discussão de privacidade”, diz Doneda. “O grande efeito sobre todos nós é de a pessoa se prestar a ser manipulada a partir de suas características íntimas, suas fraquezas.” Para o pesquisador, entre esses desdobramentos mais profundos, está a possibilidade de ter menos espaço para se movimentar e para fazer escolhas – em outras palavras, menos liberdade. E a tendência é que, com deep learning – uma técnica usada para implementar o machine learning – e mecanismos cada vez mais sofisticados de análise de dados – e os usuários produzindo dados o tempo todo, do relógio conectado ao aplicativo com inteligência artificial Alexa, passando por TVs e geladeiras inteligentes –, a situação se torne ainda mais crítica.

O problema não é apenas no Facebook. A rede social teve avanços em suas configurações de privacidade e tem controles claros para o usuário sobre quem pode visualizar fotos e posts, por exemplo. “Qualquer plataforma é capaz de ter informações detalhadas sobre a pessoa e pode se tornar uma alternativa caso o Facebook seja menos atrativo”, diz Danilo Doneda. “Até plataformas aparentemente inocentes, como o Kindle, podem saber coisas sobre a pessoa, como a velocidade como ela vira as páginas, pressão no dedo etc.”

“É um problema reclamar do Facebook enquanto seu CPF está passeando nas farmácias, seguradoras de veículos etc. desde que você nasce. O Brasil não tem estratégia digital para reforçar a democracia, e sim uma colcha de retalhos que atende às necessidades e desejos de empresas como bancos, formadoras de cadastros positivos, plataformas privadas de educação, seguradoras e empresas que realizam ‘análises antifraude’. Precisamos urgentemente do nosso primeiro ‘smart’ governo”, diz Yasodara Córdova.

Danilo Doneda vai na mesma linha: ele acha que é um erro estratégico colocar o “Facebook como culpado exclusivo”. “É ilusão pensar que, resolvendo o problema do Facebook, vamos resolver o problema do modelo de negócio à medida que sensores e qualquer equipamento que a gente use vão obtendo cada vez mais informações sobre a gente.”

NOVOS E VELHOS PODERES

Na lógica do capitalismo de vigilância, pesquisadores acreditam que a solução que realmente protegeria os usuários não poderia vir das empresas – porque esse é o coração de seu modelo de negócios – mas em regulação governamental, como uma lei de proteção de dados pessoais, projetos de educação digital e apoio a iniciativas alternativas, baseadas em outros modelos de negócio. As palavras-chave são descentralização e transparência – ou seja, dar aos governos e cidadãos clareza sobre os processos e suas consequências, e a possibilidade de mudar a maneira como o sistema funciona.

“As plataformas não deveriam mais usar algoritmos orientados para o engajamento para aumentar seus lucros”, escreveu Wael Ghonim. “Precisamos de mais transparência sobre as consequências geradas por eles”.

No livro “New Power” (“Novo poder”, em tradução livre), os escritores Jeremy Heimans and Henry Timms definem o Facebook como uma empresa que representa o “novo poder” – ou seja, dá poder aos usuários de poderem produzir sua própria informação e decidirem que conteúdo consumir de forma descentralizada – construída em uma estrutura baseada no “velho poder” – hierárquica, fechada, centralizada em uma enorme instituição que concentra toda a informação coletada. É uma contradição.

Por isso, algumas soluções propostas por pesquisadores passam por API públicas (APIs são a interface para acessar os dados da rede social e se criar aplicativos sobre a plataforma), auditáveis, em que as pessoas – e não necessariamente apenas funcionários do Facebook – pudessem identificar posts públicos, tendências e possíveis fraudes. “A transparência não pode mais ser uma escolha. Precisamos de uma mudança radical na abordagem da indústria da tecnologia e como nós nos comunicamos. Não é mais aceitável construir produtos cegamente, que trazem enormes impactos para a sociedade, sem transparência”, diz Ghonim.

Com a concentração da inteligência artificial – um intermediário que provavelmente acabará se infiltrando em todos os âmbitos da vida e do governo – nas mãos de poucas empresas privadas, em sua maioria americanas, é provável que assistamos a uma imensa perda de responsabilidade e controle cidadão em áreas chave da sociedade

Evgeny Morozov, escritor e pesquisador, em ensaio publicado em 2017

Outra alternativa proposta é criar um protocolo aberto para redes sociais – como o e-mail – capaz de funcionar com apps e empresas independentes. É mais ou menos como funciona a Mastodon. “No lugar de um Facebook centralizado haveria uma rede social federada, que seria como clusters (conjunto de computadores conectados que funcionam como um único sistema) em nós independentes”, exemplifica o jornalista Kevin Roose no “The New York Times”. Cada um desses nós independentes teria regras específicas, e os usuários poderiam escolher o serviço que melhor se adaptasse às suas necessidades. E todos eles se comunicariam em um protocolo comum.

Para Yasodara Córdova, simplesmente tirar a internet das mãos das empresas que hoje a dominam é utópico e ingênuo. “Alguém vai querer controlar”, ela avalia. “Por isso tantas comunidades tentam construir redes realmente descentralizadas, se baseando em protocolos de descentralizacão completa que devolvam a autonomia e a liberdade de expressão preservando os direitos humanos”. Um exemplo é o Open Bazar, serviço de e-commerce peer-to-peer, em que os usuários montam suas lojas online sem intermediários.

“Enxergo boa oportunidade para a política pública, em caminho oposto à contratação de Gmail pelas universidades federais”, diz José Murilo. “Projetos de redescentralização da internet se alinham naturalmente com políticas públicas digitais, com o software livre e licenças de acesso aberto, com o desenvolvimento de infraestrutura digital pública, e com o apoio a uma economia digital centrada em dados”. Ele cita como exemplo o projeto Decode, criado na União Europeia, que explora maneiras de dar aos usuários controle sobre suas informações pessoais.

O FACEBOOK PÓS-CRISE

Depois que o escândalo atingiu uma grande proporção – e o prejuízo atingiu a casa dos bilhões de dólares –, o Facebook se mexeu. Prometeu mais controle para os usuários sobre sua privacidade, mais rigor com os desenvolvedores que criam apps na plataforma, tentou tornar os termos de uso mais claros, prometeu mais transparência com anúncios políticos e apoio para pesquisas sobre a relação o uso das redes sociais nas eleições.

“Nós não tivemos uma visão ampla da nossa responsabilidade”, reconheceu Zuckerberg em seu depoimento no dia 10 de abril. “Não basta apenas conectar as pessoas. Temos de ter certeza que essas conexões são positivas. Não basta dar voz às pessoas. Temos ter certeza de que isso não é usado para prejudicar os outros ou espalhar informações erradas. E não foi suficiente dar às pessoas controle sobre suas informações. Precisamos garantir que os desenvolvedores que as acessam as protejam também.”

Para a Electronic Frontier Foundation, ONG que trabalha na promoção de liberdade e privacidade na internet, a abordagem do Facebook é problemática. Afirmando que o problema são as outras pessoas que usam os dados dos usuários (e as próprias pessoas que não entendem os termos de uso), a empresa sugere concentrar ainda mais o controle sobre as informações. Só acessam as informações os desenvolvedores aprovados pelo Facebook.

Para a ONG, isso é um erro porque daria aos grandes empresários poderes de decidir o que fazer com a nossas informações, enquanto os usuários permaneceriam sem opções, dependendo da autorregulação das empresas. “Mas há uma alternativa: nós poderíamos empoderar as pessoas, e não as grandes empresas de internet, para decidirem o que elas querem fazer com as suas informações privadas”, defende a EFF.

Do ponto de vista empresarial, os depoimentos de Zuckerberg foram bem-sucedidos em curto prazo. Depois do primeiro deles, as ações da rede social tiveram alta de 4,5%, a maior dos últimos dois anos. No dia seguinte, a alta foi mais discreta – menos de 1% –, mas o saldo ainda foi positivo. Do ponto de vista político e social, as consequências ainda são desconhecidas.